Die Heterogenität der Populationen ist insbesondere in frühen Entwicklungsstadien noch gut durch die Wuchshöhenunterschiede zu erkennen. Foto: FiBL, Michael Schneider

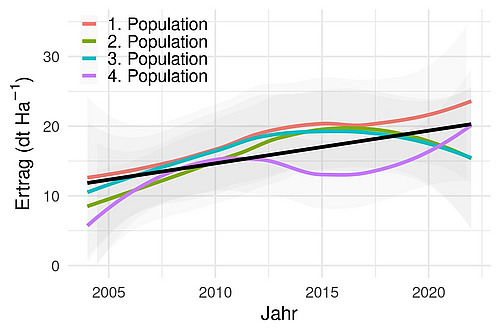

Die bisherige Ertragsentwicklung der Rapspopulationen deutet eine Ertragssteigerung durch die natürliche Anpassung an die Biobedingungen an – ersichtlich durch die ansteigende schwarze Trendlinie. Es gibt 4 verschiedene Populationen, die durch unterschiedliche Farben dargestellt sind. Der Ertrag ist in Dezitonnen pro Hektar dargestellt. Grafik: FiBL, Michael Schneider

Die geringe Biorapsproduktion wird durch das im Vergleich zum konventionellen Anbau höhere Ertragsrisiko begründet. Die aktuell zugelassenen Liniensorten sind im Bezug auf das Ertragsniveau und ihre Robustheit den modernen Hybridsorten unterlegen.

Die Verfügbarkeit leistungsstarker Sorten ist aber elementar, um den Biorapsanbau zu stärken und aus der Nische herauszuführen. Biotische und abiotische Stressoren, eine lange Vegetationsperiode sowie die hohen Ansprüche an die Stickstoffversorgung stellen im biologischen Landbau besondere Herausforderungen dar.

Grosse Nachfrage nach Biorapsöl

Das Nischendasein führt zu einer Versorgungslücke – eine hohe Nachfrage nach dem ernährungsphysiologisch sehr wertvollen Speiseöl aus biologischem Landbau kann daher bisher nicht hinreichend gedeckt werden.

Neben dem hohen Ölgehalt (ungefähr 45 Prozent) zeichnet sich Raps auch durch einen hohen Proteingehalt mir wertvollen Aminosäuren aus – je nach Sorte bis zu bis zu 25 Prozent. Somit kann Raps (als Nicht-Leguminose) eine wertvolle Quelle pflanzlichen Proteins darstellen und auch die Fruchtfolge erweitern und bereichern.

Das sind eigentlich alles gute Voraussetzungen für den Rapsanbau – eine stabile Nachfrage, eine mögliche Doppelnutzung, und ein hoher Wert für die Fruchtfolge. Der Anbau bleibt aber weiterhin herausfordernd und ist gekennzeichnet durch diverse biotische (z.B. Schädlinge) und abiotische Stressfaktoren (z.B. Nährstoffmangel).

Dringende Weiterentwicklung von Liniensorten

Abhilfe kann die Entwicklung neuer, robuster und ertragsstarker Sorten bieten. Seit einigen Jahren werden allerdings ausschliesslich Hybridsorten im Raps zugelassen und entwickelt, um sich den Heterosiseffekt zu Nutze zu machen. Die für den Bioanbau zur Verfügung stehenden Liniensorten sind in diesem Zusammenhang von der Entwicklung abgeschnitten – deren Weiterentwicklung spielt im aktuellen Umfeld kaum eine Rolle.

Grundzüge der Sortenentwicklung im Raps

Genetisch ist Raps eine junge Art, die erst vor wenigen tausend Jahren (maximal vor 7500 Jahren) durch eine spontane Kreuzung von B. oleracea und B. rapa entstanden ist. Durch eine Wiederholung dieser Kreuzung (Resynthesen) und deren Einkreuzung in moderne Elitesorten kann die genetische Variabilität von Raps insbesondere in Merkmalen der Anpassung an verschiedene ökologische Bedingungen wesentlich erweitert werden. Neben diversen biotischen Stressfaktoren sind sowohl Trockenstress als auch das Aneignungsvermögen von Nährstoffen wichtige limitierende Faktoren in der Ertragsbildung.

Jahrzehnte lang selektierte Populationen als Ausgangspunkt

Die Projekte RapsOrg und Cousin bauen auf diesen Tatsachen auf. Dabei beginnen die Forschenden von der Universität Bonn, den Julius-Kühn-Institut, dem FiBL und der Norddeutschen Pflanzenzüchtung (NPZi) aber nicht von null – sie machen sich einen entscheidenden Vorteil zu Nutze: Das Projekt wurde nämlich schon vor über 20 Jahren angestossen.

Jens Léon von der Universität Bonn nahm sich Anfang der 2000er Jahre zum Ziel einige Liniensorten mit Resysntheselinien zu verkreuzen, um deren Genpool stark zu erweitern. Die entstandenen heterogenen Populationen wurden in der Folge über 20 Jahre in einer biologisch und einer konventionell bewirtschafteten Umwelt angebaut. Durch die natürliche Selektion konnten sich diese Populationen spezifisch an ihre Umwelten anpassen. Eine gute Anpassung einzelner Linien in diesen Populationen geht auch mit mehr Nachkommen dieser Linien einher.

Die Forschenden wollen in den nächsten Jahren diese natürlich selektieren Linien herausfiltern und analysieren, wie sie sich über die letzten 20 Jahre an den biologischen Landbau und die damit einhergehende eingeschränkte Nährstoffversorgung und fehlende Pflanzenschutzmittel angepasst haben. «Wir wollen jetzt selbst Hand anlegen und die bisherige natürliche Selektion gezielt weiter verfeinern», sagt Agim Ballvora, der Projektkoordinator von der Universität Bonn.

Fokus auf starken und tiefen Wurzeln

Ein steiler Wuchswinkel und eine hohe Zahl von Seitenwurzeln stehen dabei im Fokus, um die Wasser- und Nährstoffaufnahmekapazität zu steigern und so dem Trockenstress und Nährstoffmangel zu begegnen. Aus anderen Studien ist bereits bekannt, dass besonders unter nährstoffreduzierten Bedingungen ein schnelles Tiefenwachstum der Pflanze hilft.

Die Genetik kennen und nutzen

Die Selektion soll dabei durch den Einsatz genetischer Marker beschleunigt werden – es gilt alle zur Verfügung stehenden Hilfsmittel und Informationsquellen zu nutzen und auszureizen.

Michael Schneider fasst das Ziel so zusammen: «Wir wollen wissen, welche Gene im biologischen Landbau besonders wichtig sind und diese Information dann im Projekt RapsOrg gezielt in der Selektion nutzen». Das für RapsOrg zur Verfügung stehende Pflanzenmaterial kann durch seine langjährige Anpassung an geringe Bodenstickstoff-Verfügbarkeiten einen Betrag zur Diversifizierung der Proteinquellen aus biologischem (und konventionellem Anbau) leisten. Dafür werden auch Synergien mit dem EU-Projekt Cousin genutzt, dass die Populationen selbst testet und genetisch vollständig durchleuchtet.

So wird ein weitverzweigtes Versuchsnetzwerk genutzt. Damit kann das Forschungsteam von RapsOrg den Landwirt*innen schneller eine den Bioregularien entsprechende Linie zur Verfügung stellen, die sich durch ihre Robustheit und ihr Ertragspotential positiv absetzt.

Die Projekte RapsOrg und Cousin werden durch die Deutsche Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), die EU Kommission und das Schweizer Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI finanziert.

Michael Schneider, FiBL

Agim Ballvora, Universität Bonn

Weiterführende Informationen

Raps (Rubrik Ackerbau)

Projektbeschreibung RapsOrg (FiBL Projektdatenbank)

Projektbeschreibung Cousin (FiBL Projektdatenbank)