Kuh und Klima

Gras wird dank der Kuh zu Nahrung: Wiederkäuer können Grasland für die menschliche Ernährung nutzbar machen. Bei wenig Kraftfuttereinsatz, wie im Biolandbau, sogar ohne Ackerland zu verdrängen. Das FiBL Faktenblatt «Kuh und Klima» zeigt auf, wie graslandbasierte Biolandwirtschaft zu einer nachhaltigeren Milch- und Fleischproduktion beiträgt.

Für den Anbau menschlicher Nahrung ungeeignetes Grasland kann für eine nachhaltige Milch- und Fleischproduktion genutzt werden. Foto: Bio Suisse, Flavia Müller

In der Schweiz sind etwa 70 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche Wiesen und Weiden. Ackerland ist hingegen knapp, besonders im europäischen Vergleich.

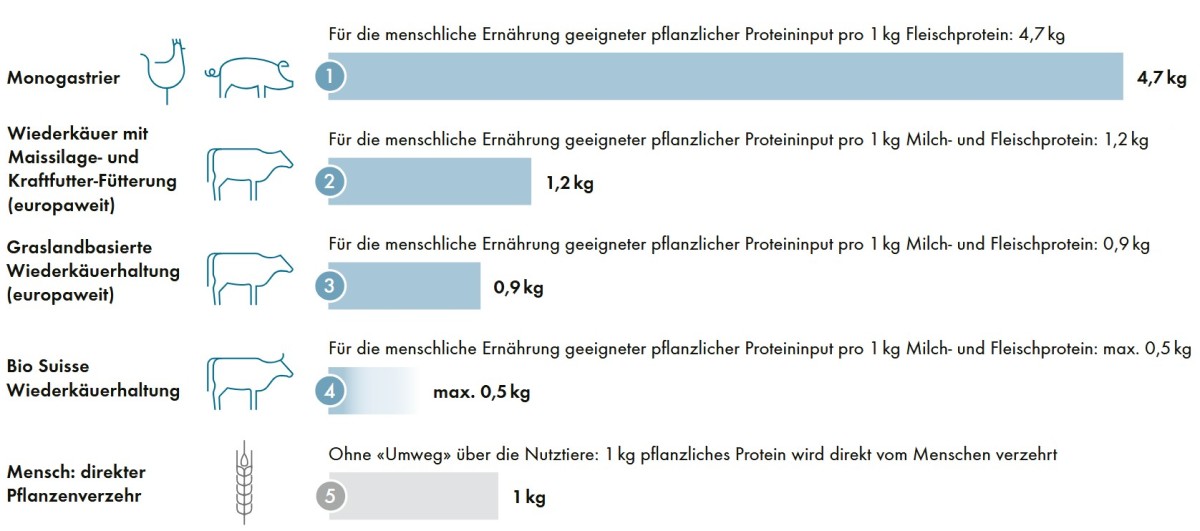

Nur Wiederkäuer wie Rindvieh, Schafe und Ziegen können Grasland für die menschliche Ernährung nutzbar machen. Sie verwandeln pflanzliches Protein aus Gräsern, das Menschen nicht verdauen können, in hochwertiges tierisches Lebensmittelprotein. So lassen sich Milch und Fleisch auf Grasland zusätzlich zur Produktion pflanzlicher Lebensmittel auf dem Acker erzeugen.

Warum stehen Kühe in der Klima-Kritik?

Methan entsteht unter anderem bei der Verdauung von faserreichem Futter und der Förderung fossiler Energieträger. Es trägt wesentlich zur Erderwärmung bei und sollte, um Klimaziele zu erreichen, schnell gesenkt werden. Eine Reduzierung der Rinderhaltung würde einen Teil der Emissionen senken – hier lohnt sich aber ein differenzierter Blick. Graslandbasierte Rinderhaltung, wie im Biolandbau, hilft die Schweizer Ernährungssicherheit von Proteinen zu sichern und das sogar klimafreundlich! Langfristig ist das jedoch keine Alternative zum Verzicht auf fossile Energieträger.

Wie lassen sich die Methanemissionen der Wiederkäuer senken?

Weniger Tiere führen zwar zu geringeren Emissionen. Eine pauschale Reduktion der Wiederkäuerzahlen hätte jedoch weitreichende Folgen: Dauergrünland bliebe ungenutzt, und Lebensmittel könnten auf diesen Flächen nicht mehr produziert werden. Dadurch werden Emissionen ins Ausland verlagert, aber nicht reduziert - sie verschwinden nur rechnerisch aus der Schweizer Klimabilanz.

Massnahmen für die Praxis

Für die Methanreduktion kommen Zucht, Verlängerung der Nutzungsdauer, verbessertes Weidemanagement, Fütterungsanpassung, und verbesserte Hofdüngerlagerung und -management als Strategien in Frage.

Bei der Zucht ansetzen

Passende Rassen ermöglichen auf Grasland gute Milchleistungen – mit wenig Kraftfuttereinsatz und mit guter Klimabilanz. In Berglagen bewähren sich robuste Zweinutzungsrassen. Entscheidend ist die standortgerechte Abstimmung von Tier, Betrieb und Futter.

Nutzungsdauer verlängern

Je länger eine Kuh lebt und Milch liefert, desto besser verteilt sich der Methanausstoss aus Aufzucht und Haltung auf jedes Kilogramm Milch. Wird zudem Fleisch vermehrt aus der Milchviehhaltung gewonnen, etwa durch Zweinutzungsrassen oder Gebrauchskreuzungen, kann auf zusätzliche Mutterkühe verzichtet werden. Das verbessert die Klimabilanz der Rinderhaltung insgesamt.

Methan über Fütterung reduzieren

Synthetische Hemmer können Methanemissionen senken, sind aber bisher nur bei Stallfütterung einsetzbar und im Biolandbau nicht erlaubt. Kräuter mit Bitterstoffen zeigen Wirkung, sind jedoch in wirksamer Menge schwer einsetzbar; für die Tiergesundheit ist eine Förderung kräuterreicher Weiden und Wiesen dennoch sinnvoll.

Weidemanagement optimieren

Dauergrünland kann langfristig Kohlenstoff speichern – vorausgesetzt, es wird nicht übernutzt oder umgebrochen. Weidesysteme wie die Portionenweide setzen auf kurze Beweidungsphasen mit langen Ruhezeiten. Sie fördern das Wurzelwachstum und den Humusaufbau und machen Grünland zur Klimaschutzfläche.

Hofdüngerlagerung und -management verbessern

Mit einer optimierten Hofdüngerlagerung und -management lassen sich Methan-, Lachgas- und Ammoniakemissionen reduzieren. Dazu gehören: Mist-Kompostierung, Harn und Kot rasch trennen, Güllebehälter abdecken, bodennahe Ausbringung mit Schleppschlauch zum optimalen Zeitpunkt, zügige Einarbeitung, Gülle verdünnen sowie Mist abdecken, kompakt lagern und Sickersäfte auffangen. Generell variieren entscheidende Eigenschaften der Hofdünger wie Nährstoffanteil und Trockensubstanz stark nach Stallhaltungssystem und Art der Verarbeitung. Da einzelne Massnahmen auch zur Verlagerung der Emissionen entlang der Verarbeitungskette führen können, ist es wichtig, die Gesamtwirkung von Stallhaltung, Lagerung und Ausbringung zu betrachten.

Warum reicht Klimaschutz für eine zukunftsfähige Landwirtschaft allein nicht aus?

Klimaschutz allein genügt nicht. Eine nachhaltige Landwirtschaft muss auch Böden, Wasser, Biodiversität und regionale Proteinquellen sichern. Graslandbasierte, biologische Tierhaltung leistet dazu einen wichtigen Beitrag: Sie nutzt lokale Ressourcen, mindert Umweltbelastungen und fördert Ernährungssicherheit und Ökosystemschutz ganzheitlich.

Vertiefter einsteigen mit dem Faktenblatt «Kuh und Klima»

Im Faktenblatt «Kuh und Klima» wird noch detaillierter dargelegt, warum das Grasland auch künftig erhalten bleiben muss, welche Bedeutung die biologische Rindviehhaltung für die Klimadebatte hat und wie die Landwirtschaft eine nachhaltige, zukunftsfähige Tierhaltung fördern kann.

Lin Bautze, FiBL

Weiterführende Informationen

Faktenblatt: Kuh und Klima (FiBL Shop)

Flyer Kuh und Klima (2.7 MB)

Podcast: Länger produktiv – die Relevanz der Nutzungsdauer (Webseite FiBL)

Podcast: Kuhmilch oder Hafermilch – was ist nachhaltiger? (Webseite FiBL)

Rindvieh (Rubrik Tierhaltung)

Letzte Aktualisierung dieser Seite: 05.11.2025