Lupinenarten

Es werden mehrere verschiedene Arten angebaut, die sich in Gestalt und Vegetationsdauer deutlich unterscheiden und nicht miteinander kreuzbar sind. Die Gartenlupine, die mehrjährig und bitter ist, gehört nicht dazu. Auch die Vielblättrige Lupine, die als invasive Pionierpflanze in vielen Bergregionen vom Naturschutz ungern gesehen wird, ist eine andere Art und nicht mit den landwirtschaftlich kultivierten Arten kreuzbar.

Schmalblättrige (Blaue) Lupine

Informationen zum Anbau

In der Schweiz wird zurzeit am häufigsten die Schmalblättrige Lupine angebaut, da sie gegenüber der Pilzkrankheit Anthraknose tolerant ist. Sie wird auch «Blaue Lupine» genannt, obwohl die meisten Sorten dieser Art heute weissblühend sind (es gibt aber auch blau blühende Sorten). Die Schmalblättrige Lupine gedeiht auch auf armen, sandigen, sauren Böden und kommt gut mit Sommertrockenheit zurecht. Freien Kalk im Boden verträgt sie allerdings schlecht und wird davon hellgrün-chlorotisch, weil ihre Wurzelknöllchen in Anwesenheit von freiem Kalk nicht richtig arbeiten können.

Damit die Knöllchenbakterien in ausreichender Zahl vorhanden sind, muss das Saatgut vor der Aussaat mit ihnen geimpft werden. Das Impfmittel kann zusammen mit dem Saatgut bestellt werden. Die Aussaat erfolgt am besten noch im März mit einer Dichte von 130-160 Körnern pro Quadratmeter auf Getreideabstand. Ein bis zwei Striegeldurchgänge im Frühjahr sind wichtig, um das Beikraut zu regulieren.

Die Schmalblättrige Lupine hat durch ihre schmalen Blätter ein schwaches Vermögen, das Unkraut zu unterdrücken. Auf Parzellen mit Unkrautdruck kann insbesondere die Spätverunkrautung ein Problem werden, da die Pflanzen im Juli zur Reifezeit ihre Blätter abwerfen und dadurch viel Licht auf den Boden gelangt. In den letzten Jahren konnten in Versuchen von FiBL und der Getreidezüchtung Peter Kunz (gzpk) in Reinkultur meist nur 13-16 Dezitonnen pro Hektare geerntet werden.

Der Anbau in Mischkultur mit Getreide und/oder Leindotter kann diese Probleme mildern, allerdings muss vorher geklärt sein, wer das Gemisch abnimmt (Biofuttermühlen sind für die Auftrennung eingerichtet, man sollte die Abnahme aber bereits vor der geplanten Aussaat abklären). Hafer unterdrückt das Unkraut am besten, macht allerdings auch den Lupinen Konkurrenz. Zehn bis maximal zwanzig Prozent der Reinsaatmenge reichen bei Hafer aus, sonst wird die Konkurrenz zu stark. Weizen und Triticale (20 Prozent) lassen mehr Raum für die Lupinen, allerdings auch für das Unkraut.

In FiBL Versuchen von 2015 bis 2017 ergab der Mischanbau mit Hafer im Durchschnitt 30 Dezitonnen pro Hektare, davon zehn Dezitonnen Lupinen. Im Gemisch mit Triticale lag der Ertrag im Durchschnitt bei 25 Dezitonnen pro Hektare, davon zirka 17 Dezitonnen Lupinen. Gegenüber der Reinsaat brachte der Mischanbau mit Triticale einen höheren Deckungsbeitrag. Wichtig ist eine rechtzeitige Ernte (meist Anfang August) zur Vermeidung von Hülsenplatzen, das zu hohen Ernteverlusten führen kann. Eine sofortige Nachtrocknung noch am Tag der Ernte wird dringend empfohlen.

Während bei der Weissen Lupine in den letzten Jahren regelmässig Probleme mit zu hohen Alkaloidgehalten aufgetreten sind, gibt es von der Schmalblättrigen Lupine ausgesprochen alkaloidarme Sorten aus polnischer Züchtung, die in der Schweiz jedoch nicht immer verfügbar sind. Sie heissen «Jowisz» (bzw. auf Deutsch «Jupiter»), «Regent», «Roland» und «Homer». Für Selbstvermarkter, die sicher sein wollen, dass ihre Lupinen ausreichend niedrige Alkaloidgehalte für die Verwendung als Lebensmittel haben, sind diese Sorten zurzeit die sicherste Wahl. Wichtig ist bei ihnen eine gute Kontrolle des Beikrauts, da sie nicht so konkurrenzstark sind wie zum Beispiel die Sorten «Boregine» und «Carabor».

Der grösste Vorteil der Schmalblättrigen Lupine ist ihre Toleranz gegenüber der Anthraknose (Brennfleckenkrankheit). Diese Pilzkrankheit erschwert den Anbau der Weissen Lupine erheblich.

Weisse Lupine

Informationen zum Anbau

Die Weisse Lupine würde mit ihrer kräftigeren Gestalt, ihren breiten Blättern und kräftigen Pfahlwurzeln im Prinzip besser auf die meisten Schweizer Böden passen. Sie verträgt auch mehr freien Kalk im Boden als die Blaue Lupine. Bei pH-Bodenwerten unter sieben kann man in der Regel davon ausgehen, dass der Kalkgehalt tolerierbar ist. Auch die Weisse Lupine wird idealerweise im März gesät und muss vor der Aussaat geimpft werden (Impfmittel mit dem Saatgut mitbestellen). In FiBL Versuchen hat sich eine Aussaatstärke von 65 Körnern pro Quadratmeter bewährt. Wer die technische Ausrüstung zum Hacken besitzt, sollte ein bis zwei Mal hacken. Dabei hat es sich bewährt, die Reihenabstände so schmal wie möglich zu wählen. Bei weiteren Reihenabständen machen sich die Pflanzen innerhalb der Reihen stärker Konkurrenz, und das Unkraut hat länger Zeit, sich zwischen den Reihen zu etablieren.

Die Weisse Lupine hat eine längere Vegetationszeit (Ernte zweite Hälfte August bis Anfang September) und im Prinzip ein höheres Ertragspotential. Sie ist jedoch sehr anfällig auf die Pilzkrankheit Anthraknose (Brennfleckenkrankheit), die über das Saatgut übertragen wird und sich bei feuchtwarmer Witterung (besonders zur Blütezeit) im Feld epidemisch weiterverbreiten kann. Diese Krankheit führt zu verdrehtem Wuchs mit abknickenden Stängeln und deformierten, schwarzen, unbrauchbaren Hülsen. Die Folge ist dann ein sehr hoher Ertragsverlust. Im schlimmsten Fall werden keine Hülsen angesetzt.

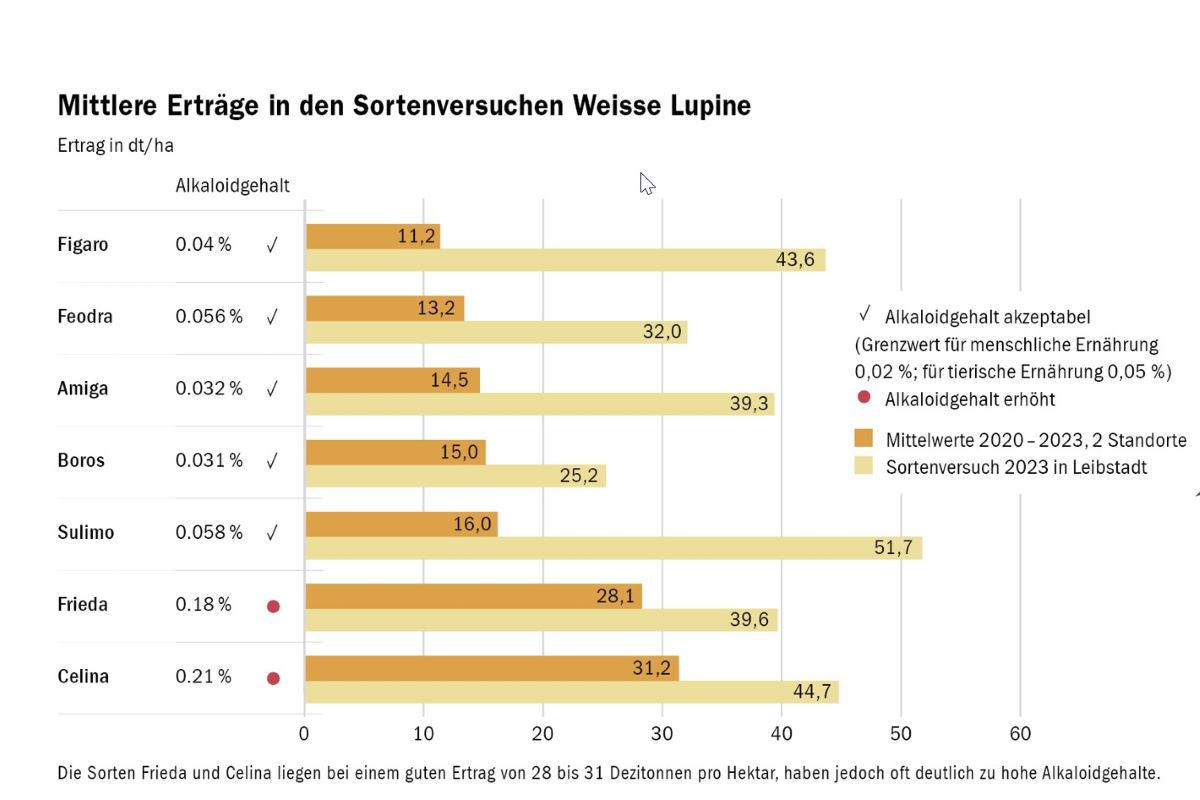

Neue Sorten der Weissen Lupine

In den letzten Jahren sind neue Sorten gezüchtet worden, die eine bessere Resistenz oder zumindest Toleranz gegenüber Anthraknose haben sollen. Die deutschen Sorten «Frieda» und «Celina» wurden von FiBL und der Getreidezüchtung Peter Kunz (gzpk) von 2019 bis 2025 an zwei Standorten in der Schweiz getestet. Der Ertrag dieser Sorten ist deutlich stabiler und höher als der der bisherigen Sorten, allerdings traten zunehmend erhöhte Alkaloidgehalte bei ihnen auf.

Landwirtinnen und Landwirte haben zurzeit also die Auswahl zwischen älteren Sorten mit hohem Anthraknose-Risiko («Sulimo», «Amiga») aber tiefen Alkaloidgehalten, und zwischen den neuen Sorten («Frieda», «Celina») mit deutlich höherem Ertrag, aber oft drastisch erhöhtem Alkaloidgehalt.

Das Risiko des Anbaus älterer Sorten (z.B. für die Verarbeitung im Lebensmittelbereich) sollte nur auf trockenen Standorten mit ausreichend Wind zur schnellen Abtrocknung des Bestandes gewagt werden. Wer neue Sorten der Weisse Lupine anbauen möchte, sollte unbedingt vor der Aussaat einen Anbauvertrag abschliessen, beispielsweise mit einer Mühle, die darauf eingerichtet ist, Chargen mit erhöhtem Alkaloidgehalt zu verarbeiten (Farbsortierung, Futterkanal).

Das FiBL arbeitet zusammen mit der Getreidezüchtung Peter Kunz (gzpk) an der Züchtung neuer, verbesserter Sorten von Weisser Lupine.

Weiterführende Informationen

Züchtung neuer Sorten für die Schweiz (gleiche Rubrik)

Letzte Aktualisierung dieser Seite: 02.09.2025