Weil die Biolandwirt*innen keine Abkürzungen nehmen können, sind sie in den Augen von Felix Löwenstein prädestiniert, den Wandel voranzutreiben. Foto: Andreas Basler, FiBL

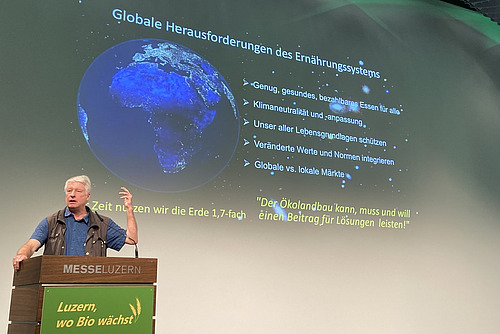

Sein Referat sorgte für viel Gesprächsstoff: Gerold Rahmann vom Thünen-Institut. Foto: Adrian Krebs, FiBL

«Wir wollen uns nicht den ganzen Tag ins Gilet weinen», sagte Moderatorin Daniela Lager zum Auftakt des Bio-Symposiums. Vielmehr sollten die Anwesenden ihre Präsenz nutzen, um zu netzwerken und ihre Ideen einer Knospe gleich zum Blühen zu bringen.

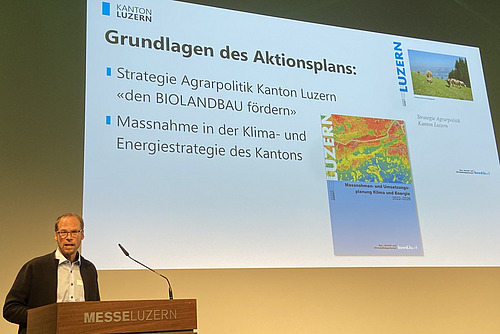

Der Luzerner Aktionsplan als Beispiel

Zum Auftakt ergriff André Liner vom Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung (BBZN) im Gastgeberkanton das Wort. Seine Institution hatte den Anlass gemeinsam mit Bio Suisse, Bio Inspecta, Bionetz, Swiss Organics, Demeter und FiBL auf die Beine gestellt.

Liner äusserte sich sehr konkret zum Tagungsthema, das ja unter anderem Strategien für «mehr Bio» versprach. Der 2023 lancierte Luzerner Aktionsplan Biolandbau ist dafür ein gutes Beispiel. Partnerschaftlich fördern das BBZN, Bio Luzern sowie der Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband den Zuwachs der kantonalen Biolandwirtschaft, die derzeit gut 12 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche bewirtschaftet.

Kanton will Vorbildrolle bei Gastro übernehmen

Bis 2027 wird ein Ausbau auf 15 Prozent angestrebt, gleichzeitig will der Plan die Wertschöpfung um 4 Prozent steigern und 40 Gastrobetriebe zum Mitmachen beim Label Bio Cuisine motivieren. Hier soll der Kanton mit seinen Restaurants die Vorbildrolle übernehmen. In der genannten Frist wird als Ausschreibungskriterium ein Bioanteil von mindestens 20 Prozent angepeilt.

Der Aktionsplan verfügt über 20 Massnahmen in sechs Handlungsfeldern. Dabei sei man gut unterwegs, attestierte Regierungsrat Fabian Peter den Verantwortlichen des Aktionsplans. Er war am Bio-Symposium zugegen, um die Grüsse der Luzerner Exekutive zu überbringen.

«System braucht grundlegenden Umbau»

Ans Rednerpult trat anschliessend Felix Prinz zu Löwenstein, Biolandwirt und langjähriger Präsident des deutschen Bio-Dachverbands BÖLW. Er stellte thematisch eine Grundsatzfrage: «Agrarsystem der Zukunft: Ist Bio noch die richtige Antwort?». Er zögerte nicht, die Zuhörerschaft mit den bedrückenden Fakten zu konfrontieren. Es gebe fünf Bereiche, wo die Menschheit die planetaren Grenzen bereits überschritten habe und die Landwirtschaft sei in allen massiv beteiligt.

Mit seinem bilderreichen Vortrag, der ihn via eutrophierte Gewässer, über Blumenwiesen, längst verschwundene Obstgärten und stark reduzierte Käferbestände zur Biodiversitätskrise führte, zeigte er auf, «dass wir unser landwirtschaftliches Produktionssystem grundlegend umbauen müssen, damit wir die Produktionsvoraussetzungen nicht weiter zerstören». Die Landwirtschaft müsse versuchen, so nahe wie möglich an den Funktionsprinzipien natürlicher Systeme zu bleiben.

Die spezielle Kompetenz der Biolandwirtschaft

Für die Biobranche stellten sich grosse Herausforderungen: «Wenn wir die Alternative des Ganzen sein wollen, müssen wir Motoren für die Veränderung sein», sagte Löwenstein. Und er zeigte sich diesbezüglich optimistisch: «Wir können es sein, nicht weil wir die Klügeren sind oder die moralisch Besseren wären, sondern ganz simpel deswegen, weil unsere Beschränkungen uns zwingen, Wege zu finden, welche die anderen gar nicht finden müssen, weil sie Abkürzungen nehmen können», so Löwenstein mit Blick auf die Hilfsstoffe der konventionellen Landwirtschaft. Diese Kompetenz einzubringen, das sei die Aufgabe des Biolandbaus.

Ein Kritiker aus den eigenen Reihen

Gerold Rahmann, Leiter der Biolandbau-Abteilung des deutschen Thünen-Instituts warf einen deutlich kritischeren Blick auf den Biolandbau aus wissenschaftlicher Sicht. Der Biolandbau müsse sich bewusst sein, dass er im Wettbewerb zu ganz vielen anderen Lebensstilen und -modellen stehe. Man dürfe zwar «ganz schön stolz sein» darüber, wo der Biolandbau heute stehe. Das hätten sich die Pioniere vor hundert und mehr Jahren nie träumen lassen.

Diese Lorbeeren dürften aber nicht dazu verleiten, darauf auszuruhen. Im Gegenteil: Die Biobranche müsse dran bleiben, dies vor dem Hintergrund steigender Weltbevölkerung und beschränkter Kaufkraft. In den letzten 20 Jahren habe Deutschland eine Milliarde Euro für Bio-Forschung ausgegeben, «und wir sind nicht besonders weit gekommen», so die nüchterne Bilanz des streitbaren Professors.

Nur geringfügig kleinere Umweltkosten von Bio

Die Geschwindigkeit des Fortschritts sei zu gering, damit der ökologische Landbau das Problem lösen werde, warnte Rahmann. Die Umweltkosten der deutschen Landwirtschaft seien in Untersuchungen der Bundesregierung auf 6000 Euro pro Hektare und Jahr beziffert worden. Diejenigen des Biolandbaus seien mit 5200 Euro pro Hektare nur unwesentlich tiefer.

Etwas ernüchternd seien auch die Ergebnisse der Metastudie in der vom Thünen-Institut 11 000 Forschungsarbeiten zum Biolandbau verglichen worden sind. Dabei habe dieser in Sachen Umwelt und Tierschutz nur in 58 bzw. 35 Prozent der Fälle besser abgeschnitten als die konventionelle Landwirtschaft. Dasselbe gilt laut Rahmann für die Milchproduktion, wo Bio ebenso hohe Treibhausgas-Emissionen pro Kilo Milch zu verbuchen habe, wie diejenige der konventionellen Kollegen. Auch könnten Bioprodukte nicht einfach als gesünder bezeichnet werden dürften. Nur 77 Prozent seien pestizidfrei, zitierte er aus weiteren Studien. Damit entliess er die leicht konsternierte Besucherschaft in die Mittagspause, wobei sich diese den Appetit nicht verderben liess.

Widerwillige Gastronomie

Die Gäste waren schon etwas abgehärtet, denn schon vor Rahmann hatten Susanne Morach von Fourchette verte und BBZN-Rektor Renato Isella darauf hingewiesen, dass sich Bio nach wie vor mit grossen Herausforderungen in der (Gemeinschafts-)Gastronomie konfrontiert sieht. Diese ist nach wie vor nur widerwillig bereit, die Bioanteile in ihren Menus zu erhöhen.

Aber auch im Detailhandel bleiben die Herausforderungen beträchtlich, wie Marketing-Professorin Johanna Gollnhofer in ihrem Referat unter dem Titel «Das 60-Prozent-Potenzial angewendet auf Bio» erläuterte. Ihre Theorie: Die Käuferschaft setzt sich aus je 15 bis 20 Prozent Öko-Fans bzw. Öko-Muffeln zusammen. Beide Gruppen brauchen wenig Marketing, da sie bereits überzeugt, respektive für Bio nicht zu gewinnen sind. Dazwischen warten rund 60 Prozent Unentschlossene, die es zu umwerben gilt, wenn Bio weiterwachsen soll.

«Don't call it nachhaltig»

Ihr Lösungsvorschlag: «Don't call it nachhaltig», denn: Das Wort Nachhaltigkeit habe bei den 60 Prozent ein Imageproblem, sagte die Ökonomin von der Universität St. Gallen. Noch prekärer sei das Attribut vegan. Man solle diese Begriffe möglichst nicht verwenden, sondern nachhaltige und vegane Produkte quasi getarnt verkaufen, als «lecker», «köstlich» oder «ansprechend». Oder in Marketing-Sprech ausgedrückt: Die Nachhaltigkeit brauche für die 60 Prozent ein Reframing.

«Traurig aber wahr», sagte Gollnhofer, «Nachhaltigkeit ist in der breiten Masse kein relevanter Primär-Nutzen». Für diese Gruppe brauche es mehr «Ich-Nutzen». So wirkt bei dieser Gruppe eher das Gesundheits-Argument, während die Öko-Fans Bio kaufen, weil die Produktion gesamtgesellschaftlichen Nutzen bringt.

Symposium öffnet ein weites Feld

Das Bio-Symposium öffnete also ein weites Feld und bot den Teilnehmenden nicht nur Platz für Diskussionen, sondern auch Gelegenheit ihre eigenen Gedanken einzubringen. Dies ermöglichten die nachmittäglichen Workshops zu den Themen Politik, Wissenschaft und «Bio für die 60 Prozent». Gelöst wurde an diesem Tag keines der angesprochenen Probleme, aber es ist in den verschiedenen Formaten gelungen, mögliche Wege aufzuzeigen, wie Bio sich weiter entwickeln könnte. Diese Weiterentwicklung wird wohl auch sehr individuell erfolgen. Es gibt Produkte, die weiter in der Nische verharren, während sich andere darüber hinaus entwickeln (können), so wie etwa die Bioeier und einige Gemüsesorten.

Adrian Krebs, FiBL

Weiterführende Informationen

Website des Bio-Symposiums (bio-symposium.ch)

Aktionsplan Bio des Kantons Luzern (bio.lu.ch)

Das Buch von Johanna Gollnhofer zum 60-Prozent-Potenzial (unisg.ch)