Mohn und Kornblumen leuchten uns aus dem Haferfeld schon bei der Anfahrt entgegen. Beim Aussteigen werden wir begrüsst von einem farbenfrohen Blütenmeer rund um den «Blumentunnel». Adrian Stucki (Jahrgang 1986) hat das Eisenmoos 2013 von seinen Eltern übernommen und bewirtschaftet den Hof heute zusammen mit seiner Frau Karin Stucki (1989). Sie haben drei Kinder (1, 4 und 6). Auf knapp 12 Hektaren bauen sie Gemüse, Winterweizen und Speisehafer an und produzieren Wildblumensaatgut sowie Schnittblumen für die hauseigene Floristik. Sie halten zudem eine buntgemischte Mutterkuhherde.

Neues Steckenpferd gefunden

Abgesehen von der Blütenpracht läuft auf dem Eisenmoos gerade nicht so viel, zumindest nichts so ins Auge Fallendes. Die Mutterkuhherde war wegen der hohen Temperaturen in der Nacht draussen; nun ist sie wieder im kühleren Stall. Die Tochter von Adrian und Karin Stucki wurde kurz vor unserer Ankunft mit dem Schulbus abgeholt, die beiden Söhne sind mit ihrer Mutter noch oben in der Wohnung.

Wir setzen uns an den Tisch vor dem Hof, von wo wir sowohl die Blumenproduktion als auch den Ackerschonstreifen auf dem Haferfeld im Blick haben – und somit mittendrin in Adrian Stuckis Leidenschaft sind: dem Wohlbefinden des Bodens. «2019 habe ich auf der Suche nach weiteren Betriebszweigen den ‹Bodenkurs im Grünen› gemacht und dort nicht nur viele Inputs für meinen eigenen Anbau, sondern auch ein neues Steckenpferd gefunden.»

Eigenen Bodenlockerer entwickelt

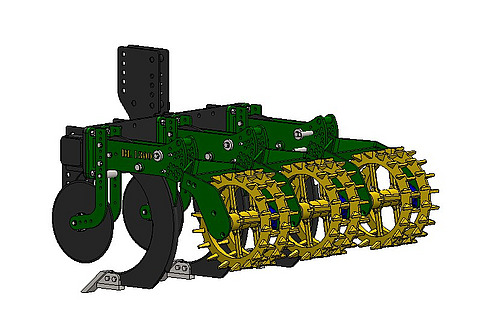

Die Erkenntnis, dass es sehr wenige technische Hilfsmittel gibt, die mit dem im Kurs vermittelten Wissen korrelieren, liess ihn nicht mehr los. «Ich bin Landwirt und Polymechaniker, mein Interesse war also doppelt geweckt.» Im Vordergrund stand die Frage, wie in einem Arbeitsgang Verdichtungen aufgebrochen und gleichzeitig die Böden mit Pflanzenfermenten gestärkt werden können. Im Austausch mit einem Winzer setzte sich Adrian Stucki schliesslich an eine passende Maschine und baute nahezu in Eigenregie den Bodenlockerer BL 1300. Einzig Schweissen und Lackieren liess er auswärts, der Rest der Arbeit geschah in der Hofgarage.

Das Resultat war ein Zusammenspiel von Scheibe, Zinken und Walze: Anders als andere vergleichbare Maschinen schneidet der BL 1300 nicht. Stattdessen öffnen seine Scheibensechsen die Grasnarbe nur oberflächlich, während sich die nachfolgenden Spitzen durch den Boden schieben und diesen so in alle Richtungen lockern. Die Rückseiten der Spitz-Zinken wiederum sind mit Düsen versehen. So können die Mikroorganismen direkt in die Spur eingespritzt werden - und sich von dort in den zuvor vielfältig gelockerten Boden verteilen, bevor die Walze den Boden wieder schliesst.

Von der Bodenlockerung zur Bodenanalyse

«Neben der Kombination verschiedener Arbeitsschritte liegt der grösste Trumpf des BL 1300 darin, dass der Boden damit im Gegensatz zum Parapflug unmittelbar durchwurzelungsfähig bleibt», sagt Adrian Stucki. Dass bisher kein weiteres Exemplar gebaut wurde, hat zwei Gründe: «Einerseits bedienen wir damit eine sehr kleine Nische. Sowohl im Obst- als auch im Rebbau wird die Maschine nur sehr sporadisch eingesetzt. Andererseits wäre die Maschine nur dann marktfähig, wenn wir alles selbst machen würden, was sich mit unserem Hof- und Familienalltag nicht vereinbaren lässt.»

Ich trage die Knospe mit Überzeugung, bin aber kein Bio-Fanatiker.

Also bietet er den BL 1300 zur Miete an und konzentriert sich fortan auf Messtechnik und Analysegeräte, für die er in der Schweiz inzwischen offizieller Landwirtschafts-Vertriebspartner ist. Die Hilfsmittel können wahlweise für sich oder mit Beratung erstanden werden. «Als Polymechaniker kenne ich die vielen Einfluss- und Störfaktoren und kann die ermittelten Werte dadurch ganz anders lesen. Auf Wunsch führe ich die Messungen darum im Auftrag der Betriebe durch.» Dabei macht er keinen Unterschied zwischen Bio und konventioneller Landwirtschaft. «Ich trage die Knospe mit Überzeugung, bin aber kein Bio-Fanatiker. Wir sind alle auf dem gleichen Planeten zu Hause. Jede Bemühung, die Bewirtschaftung der Erde nachhaltiger zu gestalten, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn ich andere dabei unterstützen kann, umso besser.»

«Andere Meinungen zulassen, statt Fronten zu verhärten»

Lieber als auf Labels fokussiert Stucki deshalb auf Informationsaustausch. «Wenn wir vermehrt andere Meinungen zulassen würden, statt die Fronten im Streit darüber weiter zu verhärten, könnten wir viel mehr erreichen.» Ähnlich pragmatisch geht er seine Beratungen an. Oft liege die Lösung in «weniger ist mehr», so seine Erfahrung. Sprich: mit weniger das Gleiche zu erreichen. «Das kann beispielsweise bedeuten, dass eine Durchfahrt künftig weniger häufig genutzt wird, weil sie besser auf den Ablauf abgestimmt ist. Oder die Wahl einer anderen Sorte, die gesünder und resistenter ist und dadurch mehr abwirft.»

So oder so ist es ihm wichtig, dass seine Vorschläge auch für die Anwendenden nachhaltig und regenerativ sind. «Alle haben ihr eigenes Tempo, das gilt es zu respektieren. Am Ende muss das Ganze alltagstauglich sein, sonst droht rasch Verschleiss - und mit ihm die Hof-Aufgabe.»

Verzicht auf Direktvermarktung, fast

Für seinen eigenen Hof liege der Weg im Verzicht auf Direktvermarktung. Einzige Ausnahme sind die Blumen, die Karin Stucki zusammen mit ihrer Mitarbeiterin Doris Wittwer auf Bestellung für Anlässe aller Art bindet und steckt. «Natürlich wäre die Wertschöpfung in der Direktvermarktung höher, aber zum einen fehlt uns die dazugehörige Infrastruktur, was die Logistik dahinter nicht eben familientauglich macht. Zum anderen gibt es mehr als genug Hofläden, da braucht es nicht noch einen mehr.»

Es gibt mehr als genug Hofläden, da braucht es nicht noch einen mehr.

Sein Gemüse liefert Adrian Stucki darum an Abnehmer, die die Verträge mit den Grossverteilern aushandeln, den Winterweizen baut er für Biofarm an, den Speisehafer für Gutsch, eine Genossenschaft, die sich der Produktion von hiesiger Hafermilch und einer neuen Form der Zusammenarbeit verschreibt. Wer für Gutsch Hafer anbauen oder das Endprodukt vertreiben will, muss Genossenschaftsscheine erwerben. «Dadurch sitzen wir alle ein bisschen mehr im gleichen Boot als anderswo, was der Zusammenarbeit eine ganz andere Verbindlichkeit gibt», sagt Stucki.

«Gutsch» - ein Modell für die Zukunft

Das zieht sich bis in die Erträge: Wo Stucki bei den Grossabnehmern eine Abrechnung über zuvor festgelegte Preise erhält, geht es bei Gutsch viel stärker um den Wert, den ein Erzeugnis hat. «Hier stelle ich eine Rechnung für meinen tatsächlichen Aufwand.» Ein Weg, der hierzulande noch viel zu wenig gewählt werde, findet er.

Was wäre, wenn wir auch die Konsumentinnen und Konsumenten finanziell einbinden würden?

Sowieso sieht er im Modell von Gutsch Ausbaupotenzial: «Was wäre, wenn wir auch die Konsumentinnen und Konsumenten finanziell einbinden würden? Sobald Geld im Spiel ist, kommt das Interesse automatisch. Das wäre viel nachhaltiger als der aktuelle Label-Salat, der zuweilen mehr Ratlosigkeit als Orientierung schafft.» Stucki ist überzeugt, dass ein solches Projekt wirklich etwas in Gang bringen und verändern könnte. Als Beispiel nennt er die Solidarische Landwirtschaft. «Dieses Modell müssten wir weiterdenken - in einer Ableitung grösser - und massentauglicher machen.»

Wenn immer möglich immer grün

Passend zum Stichwort Zukunft gesellt sich Stuckis jüngster Sohn zu uns. Prima Gelegenheit, auf einem Spaziergang gemeinsam einen Blick auf die Resultate der hauseigenen Bodenphilosophie zu werfen. Die eingangs erwähnten Mohn- und Kornblumen gedeihen im Ackerschonstreifen; direkt daneben testet Adrian Stucki Hafer und Erbse als Mischkultur. Im Weizen arbeitet er mit Untersaat, damit es auf den Feldern auch nach der Ernte noch grün ist. «Die Interaktion zwischen Pflanze und Boden ist für mich einer der wichtigsten Punkte», erklärt er. «Ich arbeite darum, wo immer möglich, nach dem ‹System Immergrün›, und seien es bloss Ernterückstände - Hauptsache, es wurzelt etwas in den Boden.»

Vitalisiert und zum Wachsen angeregt werden seine Pflanzen mit hausgemachtem Komposttee und Hofdünger aus Steinmehl und Pflanzenkohle, die auch andere Höfe bei ihm beziehen. «Ich habe die nötige Infrastruktur sowieso im Haus, warum also nicht auch gleich für andere mitproduzieren? Ein Miteinander statt jede und jeder für sich macht auch hier mehr Sinn.»

Karin Hänzi.

Der Artikel ist zuerst im Magazin Oliv erschienen. Wir bedanken uns für die Publikationsgenehmigung!

Weiterführende Informationen

Website des Betriebs mit Links zu den Online-Shops (eisenmoos.ch)

Am 15. und 16. November 2025 lädt das Eisenmoos zur jährlichen Weihnachtsausstellung ein.

Der Acherfräsen-Rechner, eine Orientierungshilfe für Maschineneinsatz und Abschnittmenge (ackerfraesen-rechner.ch)