Präsentierten den Klimacheck (v.l.): Rolf Bernhard, Co Geschäftsführer Bio Suisse, Jasmin Hufschmid, Projektleiterin Klima Bio Suisse, Nicole Ramsebner, Verantwortliche Nachhaltigkeit IP-Suisse, Christophe Eggenschwiler, Geschäftsführer IP-Suisse sowie Maria Bystricky Projektleiterin, Forschungsgruppe Ökobilanzen bei Agroscope. Foto: Adrian Krebs, FiBL

«Alle reden von Klimaschutz – Bio Suisse und IP-Suisse gehen das Thema an!» lautete die Ansage auf der Einladung zu einem Hintergrundgespräch diese Woche in Bern. Dabei stellten Bio Suisse und IP-Suisse ihr weiterentwickeltes Klima-Modell vor, das auf dem methodischen Bericht «Klimaschutzleistung von Landwirtschaftsbetrieben auf Produktebene» von Agroscope basiert.

Ganzheitliche Lösung für die Landwirtschaft

Das gemeinsame Vorgehen der Organisationen bringe eine ganzheitliche Lösung für die Landwirtschaft, hiess es in der Einladung. Seit 2023 spannen sie zusammen, um die Betriebe bei der Senkung von Emissionen und Inwertsetzung von Klimaleistungen zu unterstützen.

2021 hatte IP-Suisse ihr Klimapunktesystem für ihre Landwirt*innen für obligatorisch erklärt. An der Entwicklung arbeitet die Produzentenorganisation gemeinsam mit Agroscope aber schon seit 10 Jahren. 2023 ist dann Bio Suisse dazugestossen und die beiden Organisationen haben Agroscope einen Folgeauftrag für die Weiterentwicklung des Systems erteilt.

«Klimacheck in 22 Minuten ausgefüllt»

Das Resultat ist ein System, bei dem die Landwirt*innen mit relativ überblickbarem Aufwand Aufschluss über ihre Klimaleistungen erhalten sollen. «Ich habe den Klimacheck für meinen Betrieb in 22 Minuten ausgefüllt», sagte Bio Suisse-Co-Geschäftsführer Rolf Bernhard zur Illustration. «Es ist ein System, das Hand und Fuss hat», ergänzte er. Ziel der Übung sei es, die Klimabemühungen einfach und klar in Wert zu setzen. Ein schöner Nebeneffekt sei, so Bernhard, dass man sich mit Berufskolleg*innen austauschen und vergleichen könne, wo man stehe.

IP-Suisse ist schon seit 2008 dran

«Diese Vorgehensweise kommt nicht aus dem Nichts», sagte Christophe Eggenschwiler, Geschäftsführer von IP-Suisse. Er erinnerte daran, dass seine Organisation schon 2008 mit dem Biodiversitäts-Punktesystem einen ersten Meilenstein gesetzt hat. Der massnahmenbasierte Klimacheck zeichne sich durch fünf Eigenschaften aus:

- Er ist eine Lösung, die alle Produzent*innen einschliesst, also auch Nicht-Labelbetriebe.

- Er ist einfach und speditiv durchsetzbar.

- Er ist schon bewährt.

- Er ist wissenschaftlich.

- Er ist offen für Partnerschaften.

Beratung soll Frustration verhindern

Die Nachhaltigkeitsspezialistinnen Jasmin Hufschmid (Bio Suisse) und Nicole Ramsebner (IP-Suisse) gingen anschliessend in die Details. Bei Bio Suisse habe man sich 2022 und 2023 intensiv mit dem System auseinandergesetzt. Dazu wurden verschiedene einzelbetriebliche Klimabilanzierungstools getestet. Rund 250 Betriebe hätten teilgenommen.

Die Erkenntnisse: Es brauche eine sehr lange Erfassungsperiode, um die Klimawirkung von Betrieben zu erfassen, auch wenn man viele Massnahmen umsetze. Darin liege Frustrationspotenzial, deshalb sei Beratung wichtig. Nach eingehender Prüfung sei man zum Schluss gekommen, dass das Klimapunktesystem von IP-Suisse alle Bedürfnisse abdecke, deshalb habe man sich zur Zusammenarbeit entschieden.

Agroscope wertet die Daten aus

Nicole Ramsebner warf einen Blick zurück auf das Jahr 2008. Schon während der Einführung des Biodiversitäts-Punktesystems habe man von Seiten der Produzent*innen zahlreiche Inputs erhalten, die man aber nicht ins Biodiversitässystem passten. Von 2016 bis 2021 habe man ein Pilotprojekt für ein Klimasystem umgesetzt. Parallel stieg auch der Detailhandel ein, 2019 war Denner der erste Akteur, der beim sogenannten SBTI-Standard mitmachte. SBTI steht für Science Based Targets und arbeitet mit Emissionen pro Produkteeinheit.

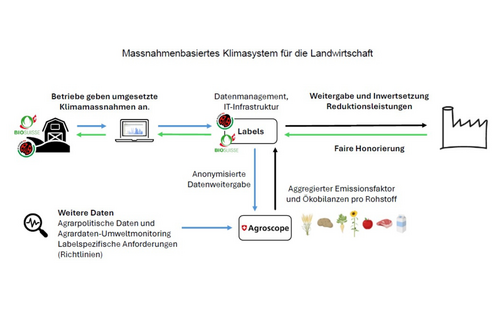

Ramsebner skizzierte kurz das Vorgehen. Der Betrieb füllt seinen Online-Fragebogen aus, die Daten gehen an Bio Suisse bzw. IP-Suisse, diese geben sie anonymisiert weiter an Agroscope, welche diese wissenschaftlich auswertet. Zurück kommt einerseits eine Emissions- und Ökobilanz pro Rohstoff, aber auch eine Gesamtbilanz für alle Betriebe von Bio Suisse und IP-Suisse.

Faire Honorierung der bäuerlichen Anstrengungen erwartet

«Fortschritte werden wir nur erzielen, wenn unsere Landwirt*innen auch davon profitieren können», sagte Ramsebner. Hier stehe noch ein entscheidender Schritt bevor: Man möchte diese Daten weitergeben an die Abnehmer*innen, erwarte dafür aber eine faire Honorierung. «Wir wollen, dass das System inspiriert, statt frustriert», so Ramsebner, es sollten Handlungsoptionen aufgezeigt werden, so dass man schneller in die Umsetzung kommen könne.

Schliesslich betonte sie auch die Bedeutung der «Gesamtnachhaltigkeit», das Klima sei zwar wichtig, aber man wolle nicht, dass es Klima-Massnahmen auf Kosten Biodiversität und Tierwohl gebe.

Der Massnahmenkatalog als Herzstück

Jasmin Hufschmid kam anschliessend auf den Massnahmenkatalog zu sprechen, dieser sei das Herzstück des massnahmenbasierten Klimasystems. Die Massnahmen sollen wissenschaftlich belegbare Klimawirkung haben, aber auch praxistauglich sein. Sie nannte einige Beispiele, die im Online-Tool zu finden sein werden: Mehr Weidefutter für Milchvieh und Rinder, Hecken als Kohlenstoffspeicher, Elektrofahrzeuge, Mistkompostierung, Recycling von Agrarkunststoffen, etc. Der Klimacheck soll ab Ende 2025 ausfüllbar sein.

Am Hintergrundgespräch stellte Maria Bystricky von Agroscope abschliessend die Methodik vor. Die Berechnungsmethode stützt sich neben den Angaben aus dem Klimapunktesystem von IP-Suisse und künftig von Bio Suisse auf das Ökobilanz-Tool SALCA von Agroscope. Es arbeitet mit vom Bund erhobenen Landwirtschaftsdaten und Ökobilanz-Datensätzen von Agroscope zur Schweizer Landwirtschaftsproduktion. Zusätzliche Erhebungen auf Einzelbetrieben entfallen somit. Damit entstehe den Landwirt*innen für die Datenerhebung kein Mehraufwand, schreibt Bio Suisse.

Verbindliche Einführung abhängig von Entschädigung

Zu Beginn sei die Teilnahme am Klimacheck freiwillig, sagte Rolf Bernhard: «Eine verbindliche Einführung prüfen wir, wenn der Mehraufwand und die Leistungen fair entschädigt werden.»

Adrian Krebs, FiBL

Weiterführende Informationen

Rubrik Klima auf der Website von Bio Suisse (bio-suisse.ch)

Rubrik Klima auf der Website von IP-Suisse (ipsuisse.ch)

Klima (Rubrik Nachhaltigkeit)